最終更新日:

記事公開日:

着物の柄に込められた意味とは?季節ごとやシーン別の選び方についても解説

着物の柄の種類は、幾何学文様・吉祥文様・有職文様などさまざまです。着物の柄は単なる装飾ではなく、それぞれの柄に意味が込められています。

とはいえ、普段着物を着る機会が少ない方には、「着物の柄にはどんな意味があるの?」「着物の柄の種類にはどんなものがあるの?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、着物の柄に込められた意味や、代表的な着物の柄について解説します。季節や着用シーンに応じた着物の柄の選び方も紹介するので、着物の柄について学びたい人や着物の柄選びで迷っている人は、ぜひ参考にしてみてください。

着物の柄に込められた意味

着物に描かれた柄は、単なる装飾ではなく、1つひとつに意味や願いが込められています。古来より日本人は自然や季節、動植物、幾何学模様などに特別な意味を見出し、それを衣服に取り入れることで、無病息災や子孫繁栄、長寿、富貴、幸福を願ってきました。

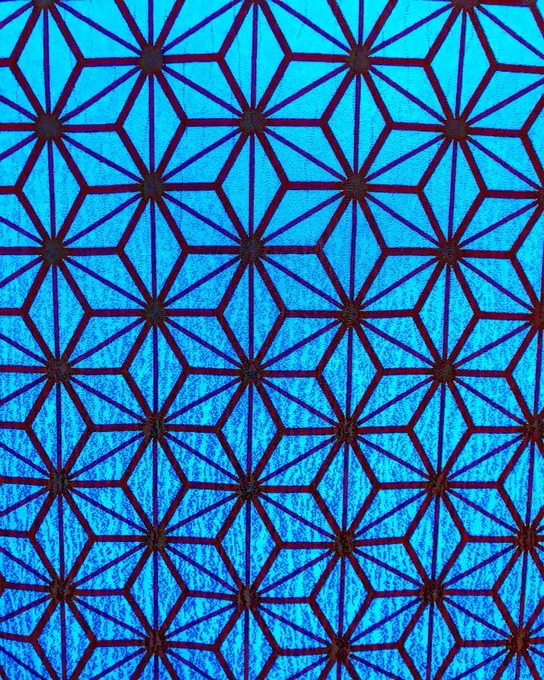

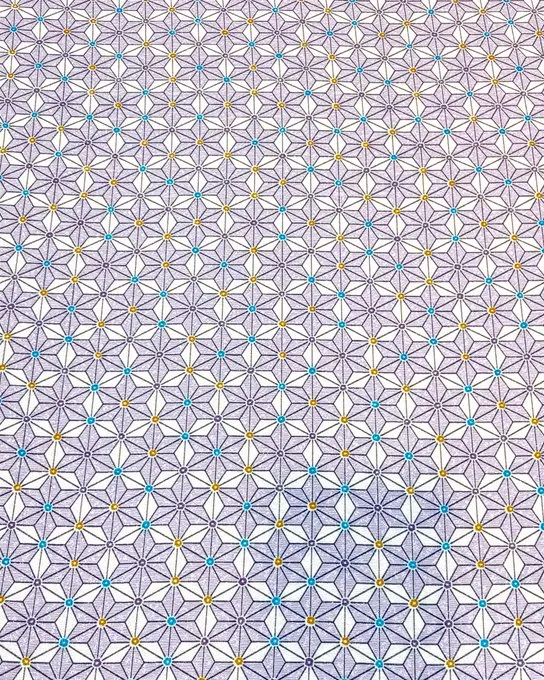

たとえば、松竹梅はそれぞれ「不老長寿」「成長」「高潔」の象徴として知られ、鶴亀は「長寿」の象徴、桜は「美しさ」や「儚さ」、麻の葉は「健やかな成長」といった具合に、柄のモチーフには意味が込められています。

着物はTPO(時・場所・場合)に応じて着る場面が決まっており、柄選びもそのマナーの一環です。意味を理解し、場面に応じて適切な柄を選ぶことで、着物の持つ文化的背景をより深く楽しむことができるでしょう。

着物の柄の種類

着物の柄にはさまざまな種類があります。ここでは、代表的な着物の柄として、以下の10種類について解説します。

- 幾何学文様

- 植物文様

- 動物文様

- 風景・自然文様

- 器物文様

- 吉祥文様

- 有職文様

- 正倉院文様

- 名物裂文様

- 光琳文様

幾何学文様

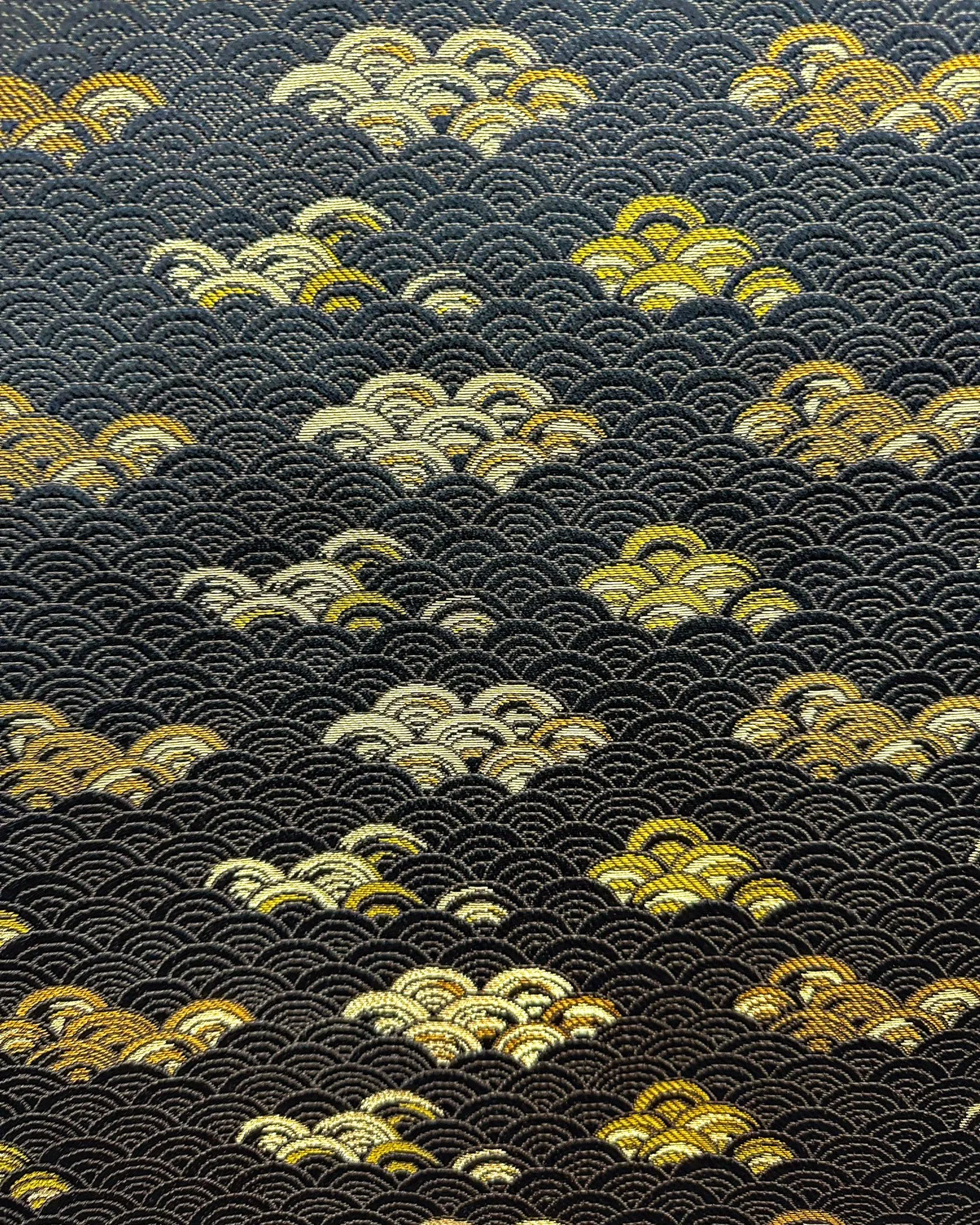

幾何学文様は、直線や曲線、繰り返しの形を使って構成された模様で、古くから日本の織物や染物に用いられてきました。たとえば「麻の葉文様」は、成長の早い麻の葉にあやかって、子どもの健やかな成長を願う柄です。「青海波(せいがいは)」は、穏やかな波が無限に広がることから「平穏」「繁栄」を意味します。

植物文様

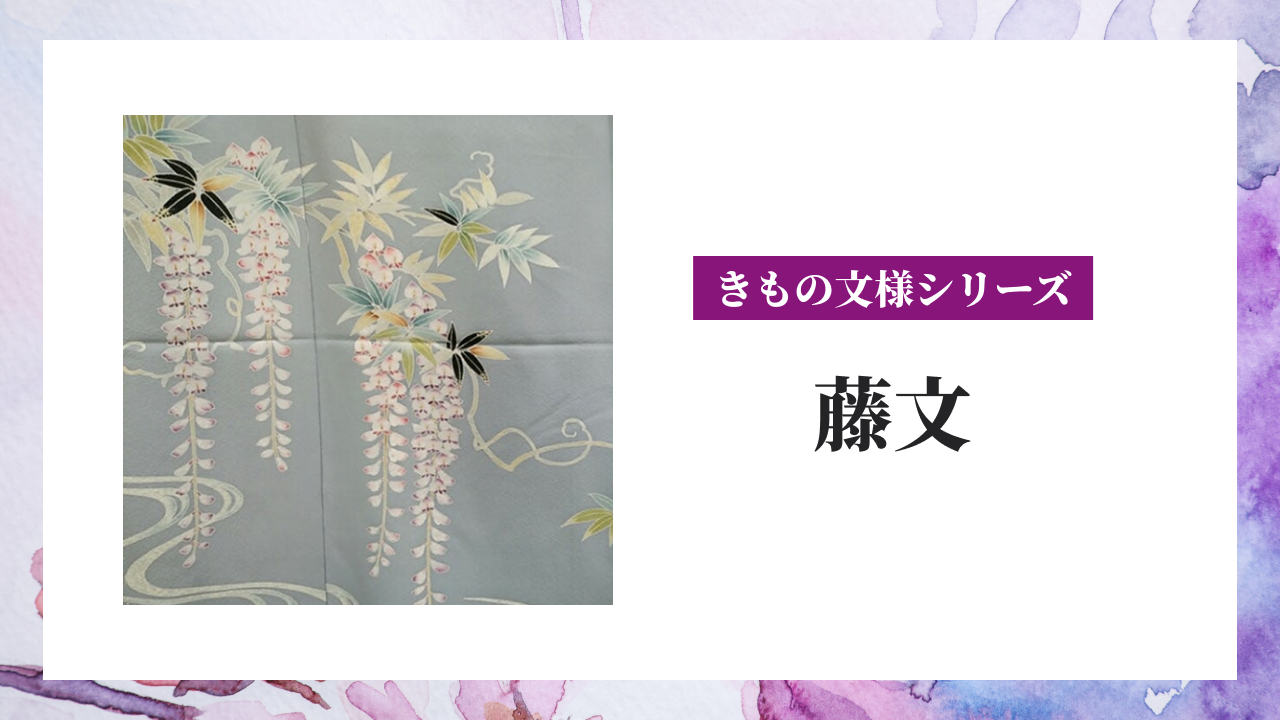

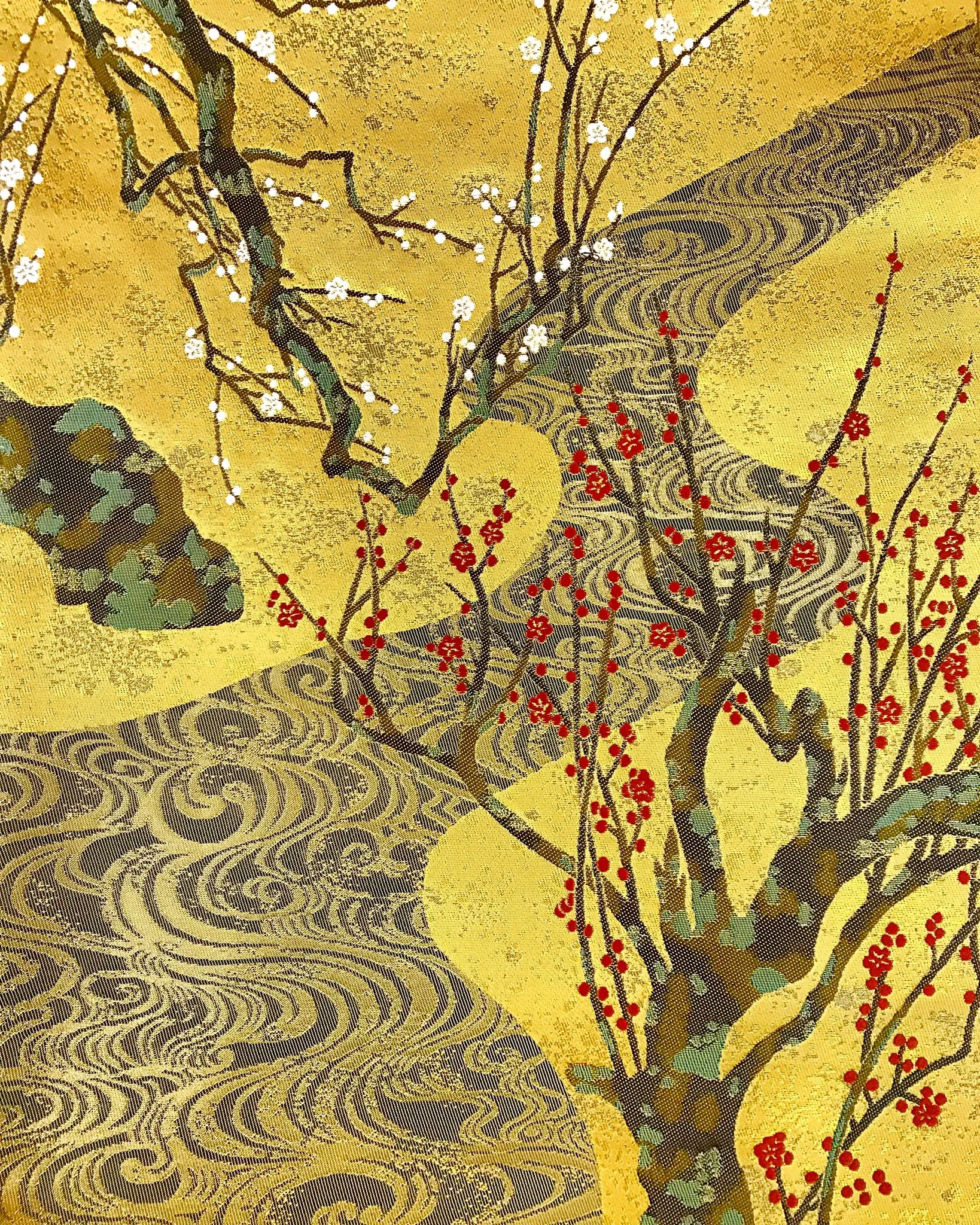

植物文様は、四季折々の自然の美しさを表現した着物柄で、季節感を出すのに最適です。桜・梅・椿・藤・紅葉などが代表的で、それぞれに象徴的な意味を持ちます。桜は春の代表であり「美しさ」「新しい門出」、梅は「忍耐」「気高さ」、椿は「控えめな美」「高貴」、藤は「優美」「女性らしさ」を象徴します。

動物文様

動物文様は、縁起のよい意味を持つ動物が数多く登場する柄です。たとえば鶴は「長寿」、亀は「不老」、蝶は「成長と変化」、鳳凰は「繁栄と平和」、鹿は「神聖」などの意味を持ち、祝いの席にふさわしい柄として知られています。

風景・自然文様

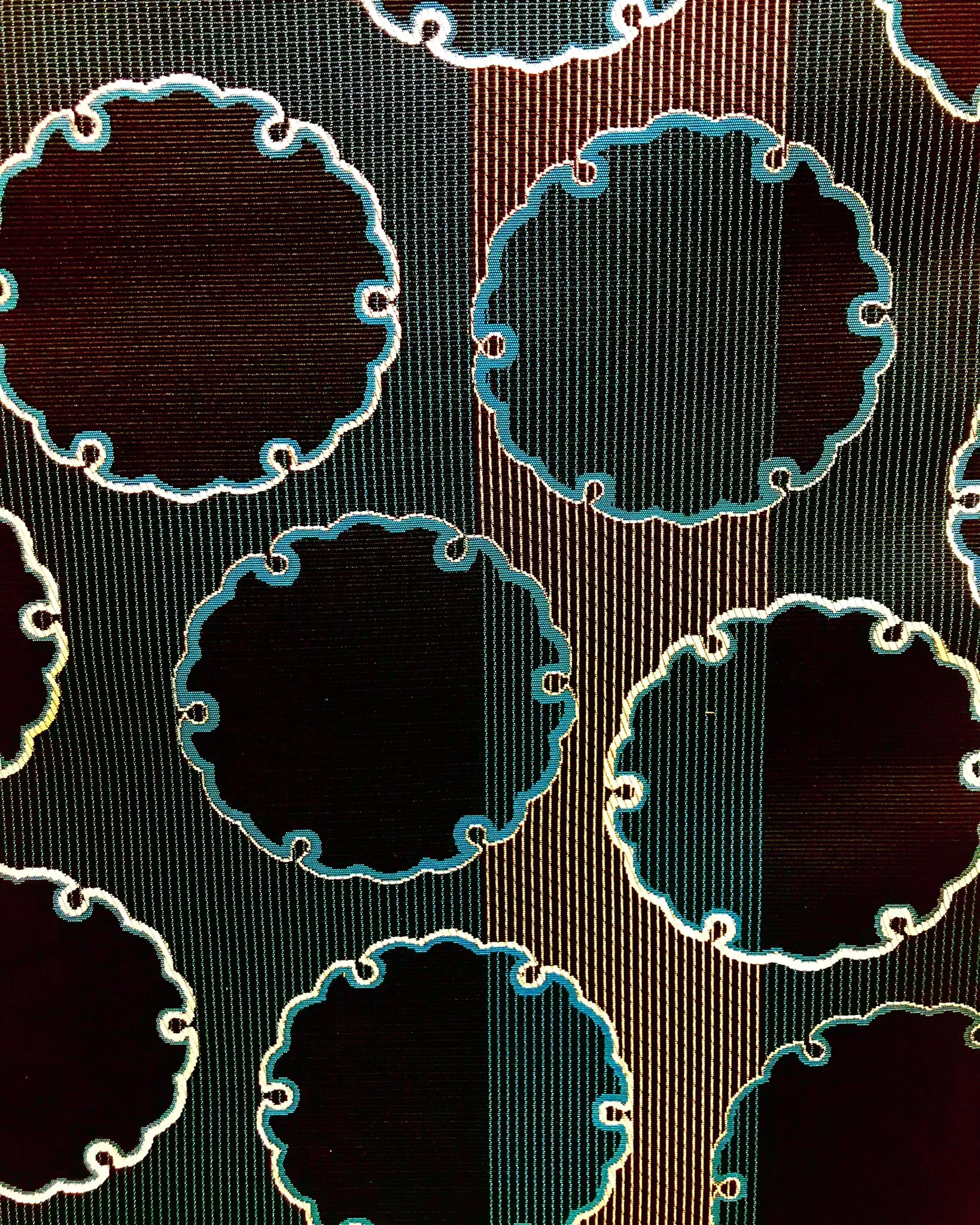

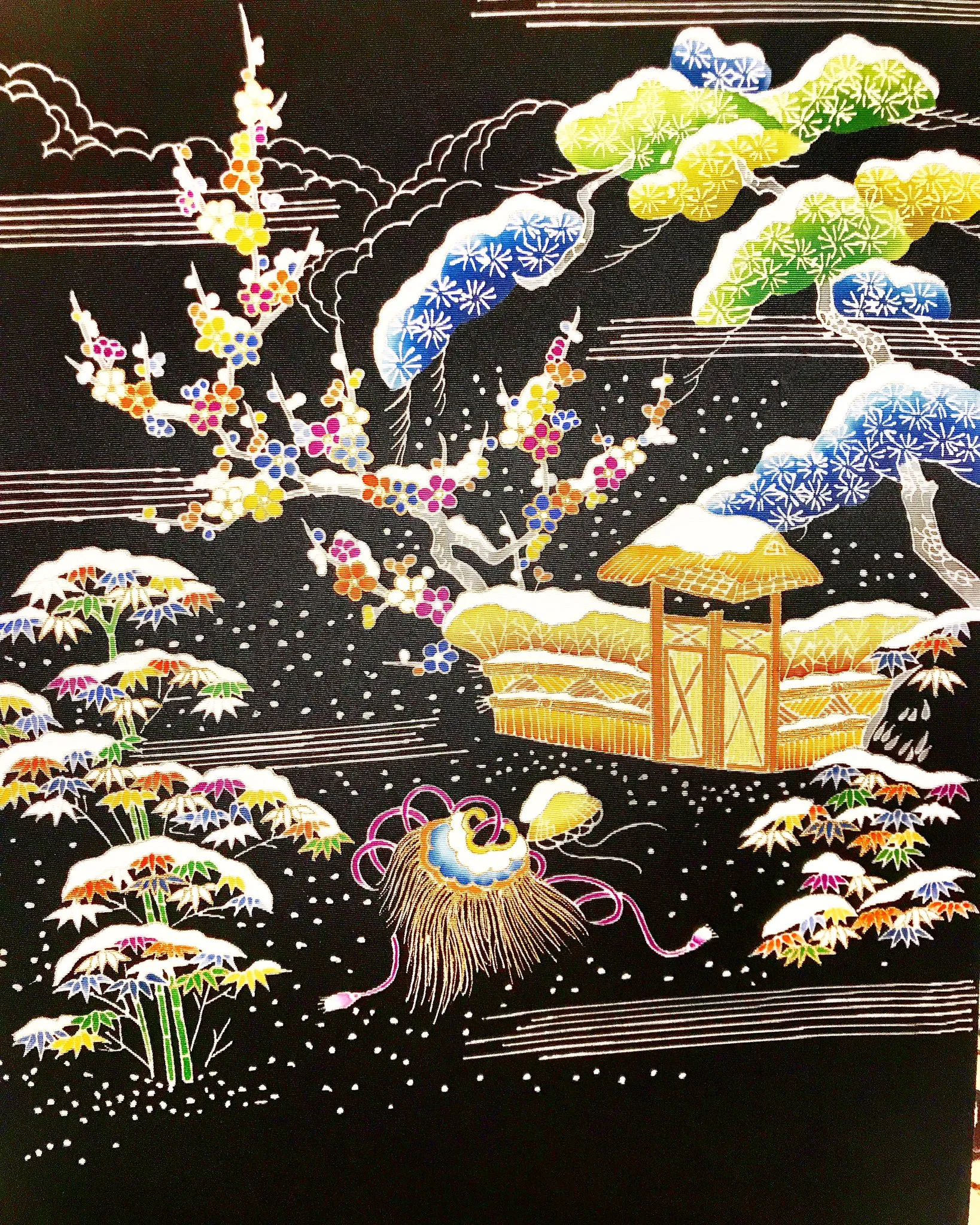

風景文様や自然を描いた柄は、日本の四季や名勝、風土を表現したものです。山・川・雲・波・雪・月などが用いられ、季節感や情緒を着物に添えます。たとえば「雪輪」は冬の清らかさや静けさを演出し、「流水」は夏の涼感を表現する柄です。「月に雁」などの構図は秋の情緒を詠む和歌の世界を彷彿とさせます。

器物文様

器物文様とは、扇・鼓・貝桶・几帳など、宮中や貴族文化に由来する道具や装飾品を描いた柄です。たとえば「貝桶」は婚礼に用いられる道具で、「夫婦和合」を象徴しています。「扇」は末広がりの形状から「繁栄」を表し、「鼓」は雅楽や舞に関わることから「祝宴」「上品さ」を意味する柄です。

吉祥文様

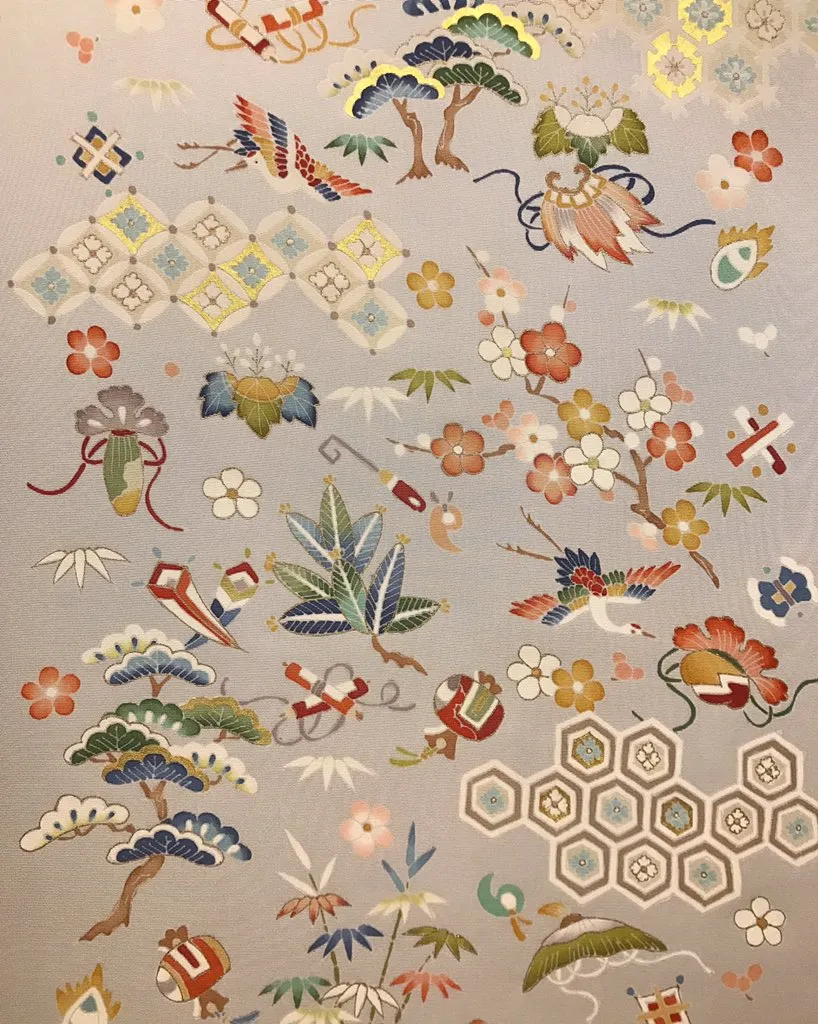

吉祥文様とは、縁起の良い意味を持つ柄の総称で、祝い事や節目に最適な文様群です。「鶴亀」「松竹梅」「宝尽くし」「七宝」などが代表例です。たとえば「宝尽くし」は、打ち出の小槌、巻物、隠れ蓑などの宝物を散らした文様で、「福」「知恵」「成功」などの象徴とされます。「七宝」は円がつながる幾何学模様で、人の縁や円満な関係を意味する柄です。

有職文様

有職文様(ゆうそくもんよう)は、平安時代の貴族文化に基づいた伝統的な装飾模様で、格式の高さが特徴です。「亀甲」「立涌(たてわく)」「雲鶴」「花菱」などがあり、当時の宮廷装束や調度品に見られた柄が多く含まれます。

正倉院文様

正倉院文様は、奈良時代の宝物を収めた正倉院に伝わる文様をモチーフにしたものです。「葡萄唐草」「宝相華(ほうそうげ)」「鳥獣文」など、華やかで幻想的なデザインが多く、格式の高い着物に使われます。

名物裂文様

名物裂(めいぶつぎれ)文様とは、茶道や能装束などに用いられた由緒ある裂地(きれじ)に見られる文様を指します。中国やインドなどから伝わった文様が多く、格調高く複雑な幾何学模様や花鳥風月をあしらったものなど多彩です。

光琳文様

光琳文様は、江戸時代の画家・尾形光琳の意匠をもとにした装飾性の高い文様です。代表的なモチーフには梅・松・水・菊などがあり、大胆で華麗さのある柄として親しまれています。

季節ごとの着物の柄の選び方

着物の柄選びにおいては、季節感が重要です。日本の四季の美しさを取り入れることで、着る人の感性と粋が伝わり、見る人にも心地よい印象を与えます。

たとえば、春には桜・梅・菜の花・藤など明るく柔らかな花柄が好まれるでしょう。夏は朝顔・撫子・流水・金魚など清涼感のある柄が選ばれます。秋は紅葉・菊・すすき・月など深みのある色調と落ち着いた柄が中心です。冬は椿・松・南天・雪輪など、静けさと格調を感じさせる柄が用いられます。

季節感のある着物の柄の例

| 季節 | 着物の柄の例 |

|---|---|

| 春 | 桜・梅・菜の花・藤など |

| 夏 | 朝顔・撫子・流水・金魚など |

| 秋 | 紅葉・菊・すすき・月など |

| 冬 | 椿・松・南天・雪輪など |

また、単一の季節にとどまらない通年柄も存在します。吉祥文様や幾何学文様は季節を問わず使えるため、フォーマルな場で重宝されます。

シーン別の着物の柄の選び方

着物を選ぶ際は、季節だけでなく、TPOに応じた柄選びも大切です。婚礼や成人式などのフォーマルな場では、吉祥文様や器物文様、動物文様など、祝意を表す柄が適しています。とくに鶴亀や松竹梅、宝尽くしは祝いの場にふさわしいとされます。

一方、カジュアルな食事会や街歩きなどでは、植物文様や幾何学文様が柔らかな印象を与えるためおすすめです。季節感を反映した草花柄は、控えめながらも上品な雰囲気を演出できます。

また、茶道・お稽古事・お茶会などの席では、主張しすぎない柄や伝統的な有職文様が好まれます。見る人の目を楽しませながら、場の空気に溶け込むことが大切です。

まとめ

本記事では、着物の柄に込められた意味や代表的な柄の種類などについて解説しました。着物の柄は単なる装飾ではなく、幸福・長寿・無病息災などさまざまな意味が込められています。吉祥文様・有職文様・幾何学文様など種類も多く、それぞれに異なる意味があるのが特徴です。

着物の柄は、季節感や着用シーンを考えて選ぶのがポイントです。とはいえ、ルールや格の意識も必要ですが、同時に楽しむ心も大切だといえます。意味や季節、着用シーンに応じた柄を選びつつ、自分らしい着こなしを楽しみましょう。

鈴花グループでは、九州・中国・四国地方を中心に、着物をはじめとした女性のファッションを提案しています。さまざまな柄の着物を幅広く用意しておりますので、着物の柄選びで迷った際は、ぜひ当グループにお気軽にご相談ください。

ご興味をお持ちの方は、お近くの店舗へぜひお越しください。

店舗の一覧は下記のページよりご覧いただけます。

https://www.suzuhana.co.jp/shop/

ライター紹介