最終更新日:

記事公開日:

【きもの文様シリーズ】麻の葉文

様々な着物の文様を求めて走り回っている「きもの文様 千文家」山下啓介です。

私が出会った文様と、関連する豆知識をご紹介します。

今日のきもの文様は『麻の葉文様』です。

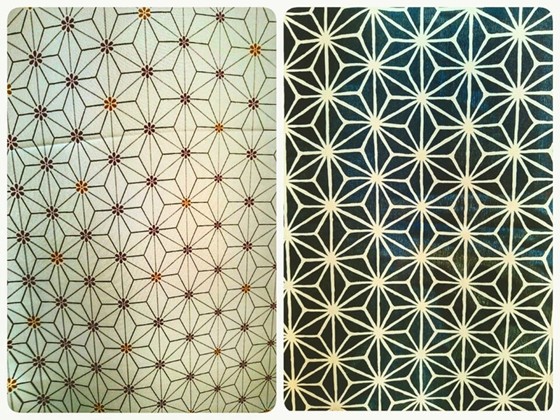

編麻の葉文様(あさのはもんよう)とは

正六角形を基調として水平・垂直・斜線によって構成された幾何学的な連続模様です。

その形が大麻の葉に似ていることから、この名が生まれたと伝えられています。

江戸中期の文政年間に歌舞伎役者の嵐璃寛(あらしりかん)が、大阪で“妹背門松”という芝居にて、娘役お染を演じた際、この文様を用いたことから、当時の京・大阪では麻の葉文を“お染形”と呼び好んだそうです。

麻は丈夫で真っ直ぐに早く成長することや、麻の葉模様そのものに邪気をはらう力があるとされたため、魔除けの意味もあります。

きもの、足袋、帯揚げに重ね衿など…代表的な和柄として様々なところで見かけますね。

健やかな成長を象徴することもあり、お宮参りの着物の長襦袢には『麻の葉文様』が多いんですよ!!

麻は神聖なもの

麻は日本の伝統文化や信仰から切り離せないもので、特に神道と古くから関わってきました。

絹などと共に、神に奉献する幣帛の一つであり、神事で使う罪科や穢れを祓う『はらえつもの』として、場を清めるために使われています。

成長の速さとたくましさに強い生命力を感じることに加え、白い繊維は神聖な物とされたのでしょう。

江戸時代になり、木綿が日本で生産されるようになっても「裃」などの礼服には麻を使用していたようです。

現在でもおなじみ、相撲の横綱が締める綱は白麻を使っています。

きもの以外でも、襖や屏風の裏張りなどの装飾、グラスなど…麻の葉文様、探してみると見つけることが多いんですよ~

意識すると身近なところから見つかるかもしれません。

ではでは、本日も最後まで読んで頂きありがとうございます。

記事提供:きもの文様 千文家_山下啓介

https://ameblo.jp/bonbonkeitan/entry-12249080228.html

ライター紹介