記事公開日:

お宮参りの赤ちゃんの着物とは?選び方や費用について解説

お子様の誕生・成長は、ご家族にとってかけがえのない喜びです。

なかでも、お子様が無事に生誕1ヵ月目を迎えたことを産土神に感謝して報告する「お宮参り」は、日本の伝統的な大切な行事の一つです。

ただ、初めてのお子様の場合、お宮参りの準備は何から始めれば良いのか、特に着物についてどのように準備したら良いのか不安をお持ちの親御様もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、この記事では、お宮参りの着物について、選び方から費用、着せ方まで、わかりやすくご紹介します。

お宮参りとは

お宮参りとは、赤ちゃんが無事に生誕1ヵ月目を迎えたことを産土神(うぶすながみ)に感謝し、今後の健やかな成長を願って報告する日本の伝統的な行事です。

「初宮参り」「初宮詣」とも呼ばれます。

一般的には男の子は生後31日目か32日目、女の子は生後32日目か33日目に、地元の神社やお寺に参拝することが多いですが、地域やご家庭の習慣、赤ちゃんの体調に合わせて時期を調整することもあります。

お宮参りは、赤ちゃんが初めて氏神様にご挨拶をする大切な機会であり、同時にご家族にとっても喜びを分かち合う特別な日となります。

近年では、ご祈祷後に記念撮影をしたり、親族で会食をしたりと、ご家庭によってさまざまな形で執り行われています。

お宮参りの赤ちゃんの着物

お宮参りで赤ちゃんが着用する着物は、「産着(うぶぎ)」や「祝い着(いわいぎ)」、「熨斗目(のしめ)」「掛け着」などと呼ばれます。

着物には、鶴や松竹梅、兜、鞠など、赤ちゃんの健やかな成長を願う縁起の良い絵柄が色鮮やかに描かれています。

着物の中には、「白羽二重(しろはぶたえ)」と呼ばれる内着を着るのが正装とされています。

ただ、最近では、ベビードレスや普段着の上に産着を羽織らせ、その上から抱っこしている祖母や母親が着物の紐で固定することも多いです。

つまり、赤ちゃん自身が直接着るのではなく、赤ちゃんを包み込むように羽織らせるのが特徴です。

近年は、洋装でお祝いするご家庭も増えてきています。

洋装の場合、一般的なのが「セレモニードレス」という、白いベビードレスです。

祝い着の代わりに羽織るのは、「アフガン」と呼ばれるおくるみですが、暖かい季節なら、ベビードレスだけで良いでしょう。

また、きれい目なフォーマル感のある白いロンパースを着用させるご家庭もあります。

ロンパースには、袴風のもの、着物柄のものなどもあり、これらを活用するのも良いでしょう。

お宮参りの赤ちゃんの着物は誰が準備する?

お宮参りの着物を誰が準備するかについては、昔からの伝統的なしきたりと、現代のライフスタイルに合わせた柔軟な考え方があります。

かつての日本では、お宮参りの着物は母方の実家、つまり赤ちゃんの祖父母に当たる人たちが用意するというしきたりがありました。

これには、出産後の母親の体を気遣い、実家が経済的な支援をするという意味合いがあったとされています。

しかし、近年では、このしきたりにこだわるご家庭は減少傾向にあり、誰が準備しても良いという考え方が一般的になってきています。

具体的には、以下のような方法が考えられます。

- 母方の実家が準備する…伝統を重んじる場合や、母方の実家からの申し出がある場合。

- 父方の実家が準備する…父方の実家から申し出がある場合や、両家でバランスを取る場合。

- 赤ちゃんのご両親が準備する…現代では最も一般的なケースで、自分たちの希望でデザインや種類を選びたい場合に適しています。

- 両家で費用を分担する…両家の意見を取り入れつつ、費用負担の公平性を保ちたい場合に有効です。

大切なことは、ご家族間でよく話し合い、お互いが気持ちよくお宮参りを迎えられる方法を選ぶことです。

事前に相談することで、後々のトラブルを防ぎ、全員で赤ちゃんの成長を祝うことができるでしょう。

お宮参りの赤ちゃんの着物の選び方

お宮参りの着物を選ぶ際には、赤ちゃんの性別によって異なる柄や、込められた意味を知っておくと、より一層特別な一枚を選ぶことができます。

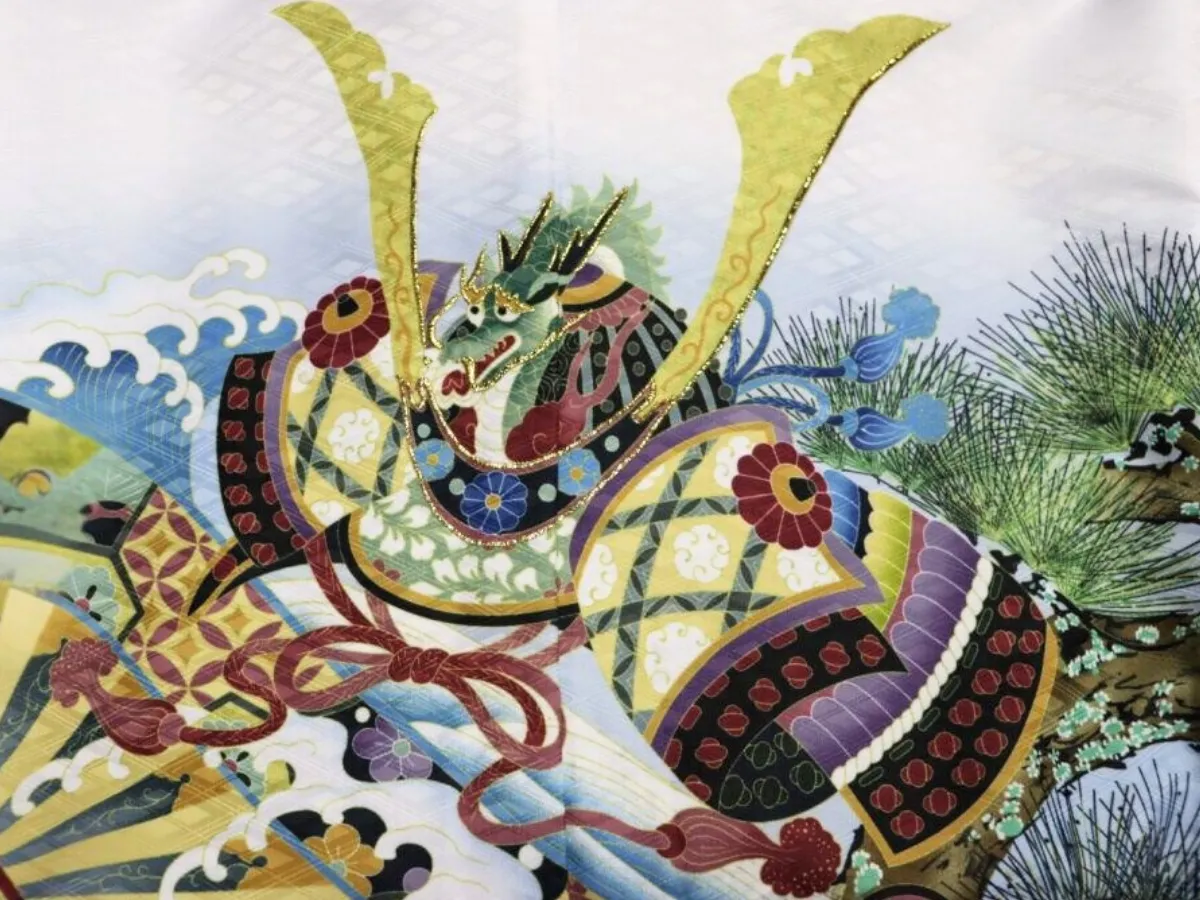

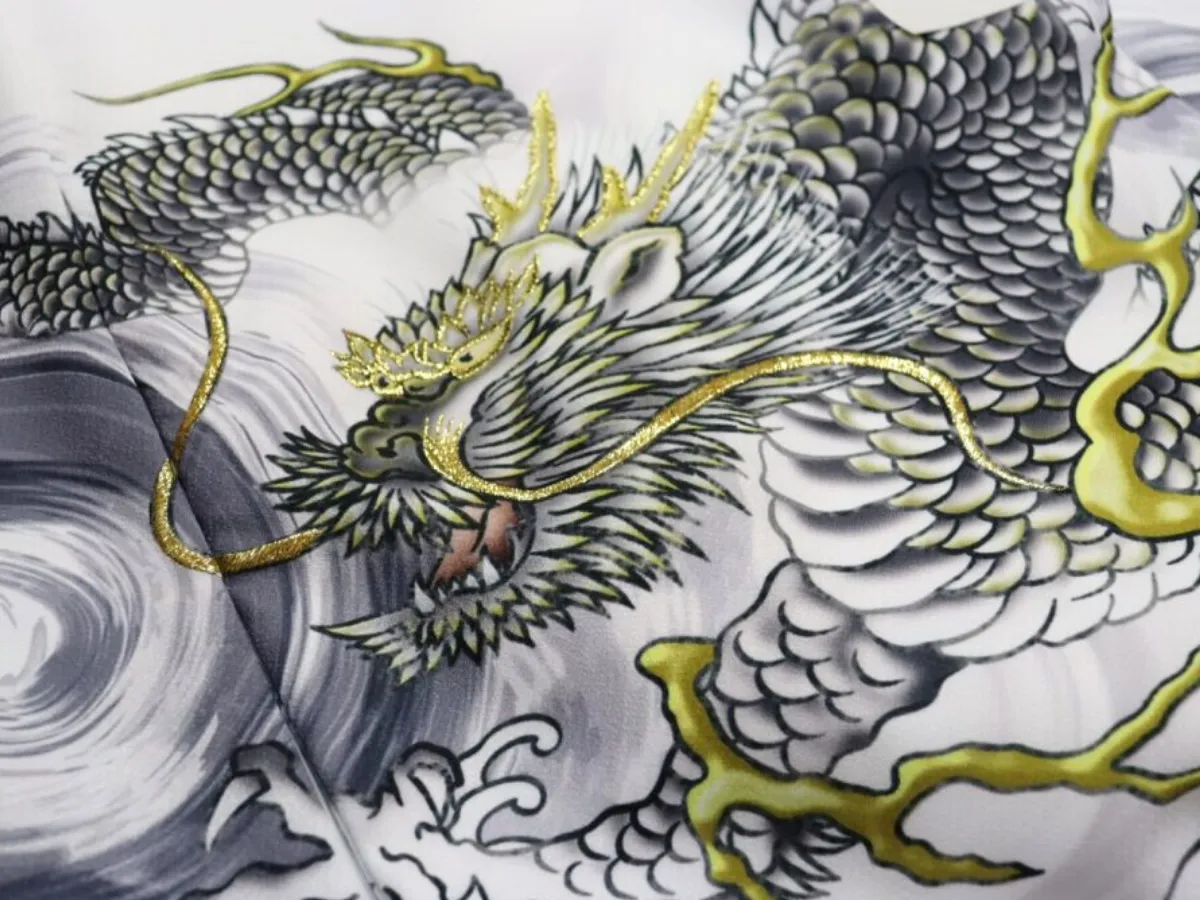

男の子の着物

男の子の産着には、強くたくましく育ってほしいという願いが込められた柄が多く見られます。

色合いとしては、黒、紺、緑、グレーなどが一般的で、落ち着いた中に力強さを感じさせるものが多く選ばれます。

鷹(タカ)

鷹は「先を見通す眼力」や「獲物を捕らえる鋭い爪」から、本質を見抜く力や運を掴み取る力を身につけて欲しいという願いが込められています。

また、「出世」の象徴でもあります。

兜(カブト)

武将が身を守るために着用した兜は、「邪気や災厄から身を守る」という意味が込められており、強くたくましく育つようにとの願いが込められています。

龍(リュウ)

龍は想像上の動物で、力強さや出世、成功の象徴とされています。

松竹梅(しょうちくばい)

寒さに耐え、一年中緑を保つ松、まっすぐに伸びる竹、寒い冬に美しい花を咲かせる梅は、それぞれ「不老長寿」「生命力」「高潔」を象徴し、おめでたい柄として多用されます。

熨斗(のし)

お祝いの品に添える熨斗は、「長寿」や「魔除け」の意味を持つとされ、人とのご縁を大切にし、長寿を全うして欲しいという願いが込められています。

女の子の着物

女の子の産着には、美しく優しく、そして幸せに育って欲しいという願いが込められた柄が多く見られます。

色合いとしては、赤、ピンク、白、水色などが人気で、可愛らしく華やかなものが多く選ばれます。

花車(はなぐるま)

御所車に四季折々の花を飾った柄で、「華やかさ」や「幸せを運び込む」という意味が込められています。

鞠(まり)

丸い形から「物事が丸く収まる」「円満な人間関係」を願う意味が込められています。

また、女の子が健やかに育つようにとの願いも込められています。

蝶(チョウ)

幼虫からサナギ、そして美しい蝶へと姿を変えることから、「成長」「変化」「美しさ」を象徴します。

桜(サクラ)

日本の国花である桜は、「繁栄」「豊かさ」「新しい始まり」を象徴し、人生の門出を祝う意味合いがあります。

御所車(ごしょぐるま)

平安時代に貴族が使用した乗り物で、「雅やかさ」「上品さ」「幸福」を意味します。

お宮参りの赤ちゃんの着物にかかる費用

お宮参りの着物を用意する方法は、主に「購入」と「レンタル」の2つがあります。

それぞれの費用相場とメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。

購入する場合

着物を購入する場合、将来、お子様が成長してから、お孫様のお宮参りの際に同じ着物を使用することも可能です。

また、お宮参りだけでなく、七五三の際に仕立て直して着用することもできます。

購入するメリット

- ご家庭の家宝として代々受け継ぐことができる

- 将来、七五三などで仕立て直して再利用できる

- デザインや素材を自由に選べる

購入するデメリット

- 費用が高額になりがち

- 保管場所に困ることがある

- お手入れに手間がかかる場合がある

購入する場合の費用相場

購入の場合、着物の素材や柄、ブランドによって大きく異なりますが、一般的には3万円から30万円程度が相場となります。

上質な正絹の着物や、手刺繍などの凝った装飾が施されたものは高価になる傾向があります。

レンタルする場合

着物をレンタルするメリットは、購入に比べて費用を抑えられる点と、保管やお手入れの手間がかからない点です。

一度しか着用しないというご家庭にとっては、経済的で手軽な選択肢といえるでしょう。

レンタルするメリット

- 購入に比べて費用を抑えられる

- 保管場所やお手入れの心配がない

- 流行のデザインやさまざまな柄を気軽に楽しめる

- 必要な小物もセットになっていることが多い

レンタルするデメリット

- 記念品として手元に残らない

- 使用期間が限られる

- 人気のデザインは予約が取りにくい場合がある

レンタルする場合の費用相場

レンタル費用は、着物の種類や期間、店舗によって異なりますが、一般的には5,000円から3万円程度が相場です。

写真スタジオでの撮影プランにレンタル代が含まれている場合もあります。

まとめ

お宮参りは、新しい家族が増えた喜びを感じ、赤ちゃんの健やかな成長を願う大切な行事です。

お宮参りの着物は、その願いを形にした特別な衣装であり、男の子と女の子で異なる意味合いの込められた柄が選ばれます。

着物を準備する方法としては、一生の記念に残る「購入」と、費用や手軽さを重視する「レンタル」があります。

どちらの方法を選ぶにしても、ご家族でよく話し合い、赤ちゃんの誕生を祝う素晴らしい一日を迎える準備を進めてください。

ご興味をお持ちの方は、お近くの店舗へぜひお越しください。

店舗の一覧は下記のページよりご覧いただけます。

https://www.suzuhana.co.jp/shop/

ライター紹介