最終更新日:

記事公開日:

着物の種類を解説!着用シーンや季節別の着物の種類について

着物に関心を持つ方々の中には「どの着物をどんな場面で着ればいいの?」という疑問を抱える方が少なくありません。

特に、入学式や結婚式、七五三など家族の節目での装いは、慎重に選びたいもの。

昨今では、着物のレンタルサービスも普及し、着物をもっと身近に楽しめるようになってきました。

とはいえ、TPOや季節による着物の選び方に不安を感じている方は多いようです。

そこで、この記事では「着物の種類」とその「着用シーン」「季節ごとの特徴」をわかりやすくご紹介します。

着物の種類と着用シーン

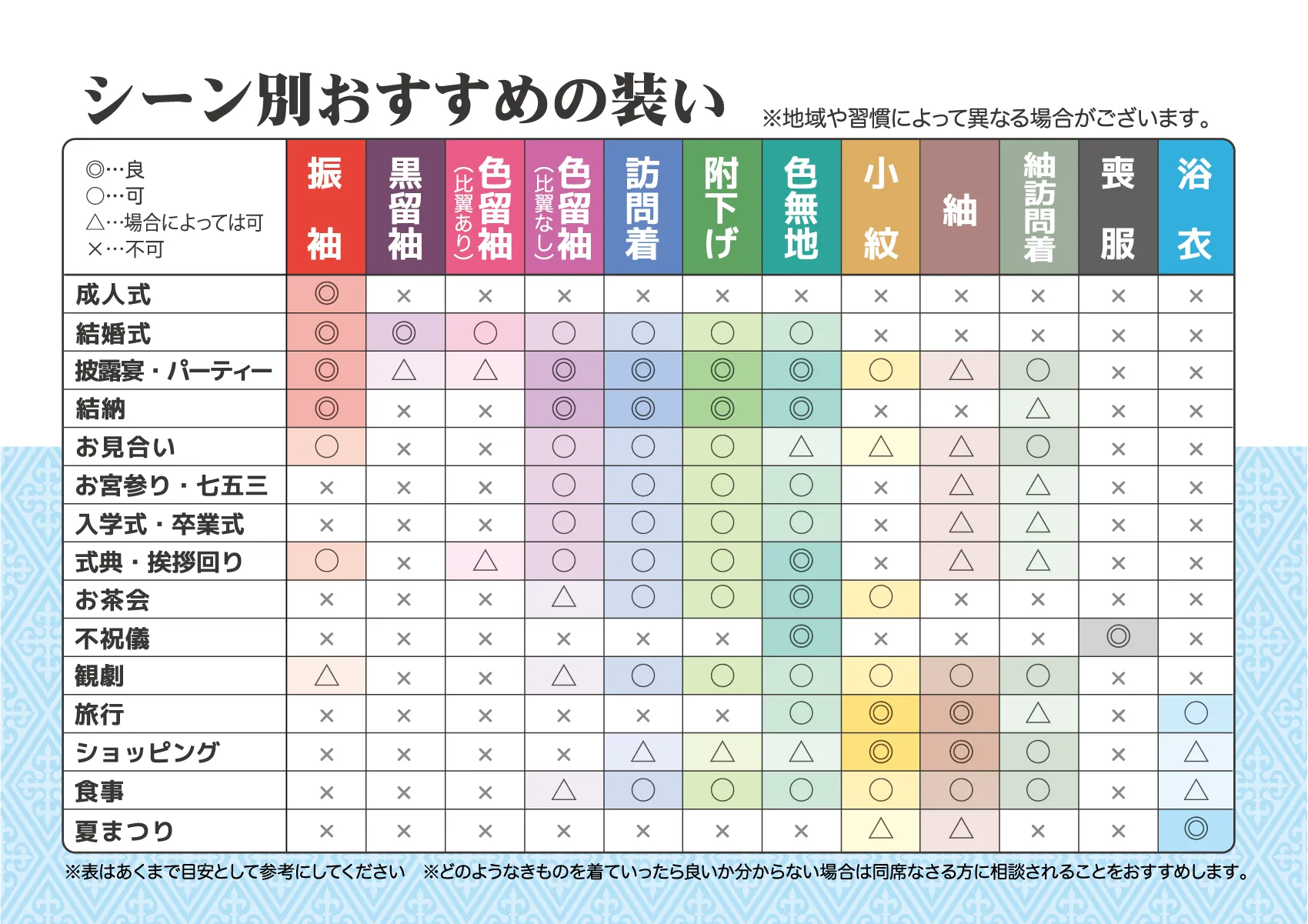

着物にはそれぞれ適した着用シーンがあります。

格式や柄の華やかさだけでなく、季節や目的によって選ぶべき種類が異なるため、正しい知識を持つことが重要です。

以下では代表的な着物11種類について、ふさわしい着用場面をまとめてご紹介します。

| 結婚式 | 披露宴 | 不祝儀 | 入学式・ 卒業式 |

お見合い | 七五三 | 食事・ 観劇 |

外出 | 夏祭り | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 打掛 | ◎ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |

| 喪服 | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × |

| 振袖 | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |

| 黒留袖 | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × |

| 色留袖 | ○ | ◎ | × | ○ | × | × | △ | × | × |

| 訪問着 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | × |

| 付け下げ | △ | ○ | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | × |

| 色無地 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ○ | △ | × |

| 小紋 | × | ○ | × | × | △ | × | ○ | ◎ | △ |

打掛(うちかけ)

打掛は、結婚式で新婦が着用する最も格式の高い着物です。色打掛は華やかな披露宴に、白無垢は神前式に適しています。

厚手の豪華な生地で仕立てられ、表面には金糸や刺繍があしらわれた華やかな装飾が施されています。

着物の上から羽織る形式で、裾が地面を引きずる長さが特徴です。

黒紋付(くろもんつき)

黒地に家紋が入った礼装用の着物で、男性の第一礼装として知られています。冠婚葬祭などの正式な場で用いられ、袴と合わせて着用します。

女性用としてもあり、五つ紋入りの黒紋付は格式が高く、喪服としても使用されます。

振袖(ふりそで)

袖の長さが特徴的な未婚女性の正装で、成人式や結婚式のお呼ばれ、卒業式などで着用されます。

特に成人式ではレンタルが主流となり、着物文化の入り口としても人気です。

華やかで色彩豊かな柄が多く、写真映えするため、記念撮影にも人気です。

黒留袖(くろとめそで)

既婚女性が着用する第一礼装で、主に親族の結婚式で使われます。

格式ある式場や神前式にふさわしい着物で、地味ながらも上品な印象を与えます。

黒地で裾にのみ模様があり、家紋が五つ入るのが一般的です。

色留袖(いろとめそで)

黒留袖の色違いバージョンで、黒以外の地色が特徴です。既婚・未婚問わず着用可。

五つ紋が入ると黒留袖と同等の格を持ち、結婚式以外にも格式のあるパーティー、式典などで使用できます。

五つ紋が入れば黒留袖と同格とされます。

訪問着(ほうもんぎ)

裾から肩にかけて模様がつながるように描かれた着物で、略礼装として用いられます。

友人の結婚式やお宮参り、入学式・卒業式など、幅広いシーンで活躍する万能な一枚です。

華やかさがありながらも気品があるため、幅広い世代の女性に人気です。

付け下げ(つけさげ)

訪問着と似ていますが、模様が上下でつながらないため、やや控えめでカジュアルな印象です。

とはいえ、略礼装としての役割は果たせ、お茶会や改まった会食、観劇にふさわしい着物です。

着こなし次第で少しフォーマルな場にも対応可能です。

色無地(いろむじ)

無地一色のシンプルな着物で、紋の有無によってフォーマル度が変わり、紋を入れれば略礼装として、紋がなければ気軽なお出かけ着にもなります。

お稽古事や卒業式などでも活用されます。

色の選び方によっては慶弔両用にも対応でき、汎用性の高い一着です。

小紋(こもん)

全体に細かな柄が散りばめられている日常着です。

友人とのランチ、街歩き、美術館巡りなどの格式ばらないシーンでのお出かけにぴったりです。

帯との組み合わせで様々な雰囲気を楽しめます。

紬(つむぎ)

先染めの糸で織られた着物で、普段着としての位置付けが強く、旅行や家庭内行事など、気軽に着物を楽しみたいときに向いています。

着慣れてくると、素材の良さや風合いに愛着が湧く着物です。

浴衣(ゆかた)

夏の風物詩とも言える浴衣は、最もカジュアルな着物で、花火大会や夏祭りなどに着用されます。

近年はレンタルも充実しており、気軽に着物体験ができるアイテムです。

着物の格

着物には、「格」と呼ばれるフォーマル度の基準が存在します。

この格を正しく理解しておくことで、場にふさわしい装いを選ぶことができ、自信をもって着物を楽しむことができるようになるでしょう。

第一礼装(最も格が高い着物)

第一礼装とは、冠婚葬祭のような最も格式の高い場で着用される着物です。

たとえば、新婦の「白無垢」や「打掛」、既婚女性の「黒留袖」、未婚女性の「振袖」などが該当します。

これらの着物は、家紋が入っていたり、金銀の刺繍が施されていたりと、豪華な意匠が特徴です。

フォーマルな場では、格に合った着物を着用することで、相手に対する敬意を表すことができます。

準礼装(略礼装)

準礼装は、ややフォーマルな場に適した着物で、たとえば「訪問着」や「付け下げ」、「色無地(紋付き)」などがこれにあたります。

たとえば、入学式や卒業式、お茶会、パーティーなど、格式ばらないが、きちんとした印象が求められる場面に最適です。

特に訪問着は、華やかさと品格を兼ね備えており、一着あると重宝します。

外出着・普段着

外出着は、おしゃれを楽しみたい日常的なお出かけに最適な着物です。

普段着は、家庭内での着用や、近所の散歩、稽古事など、よりカジュアルな場での装いです。

これらには、小紋や紬などが外出着に該当します。

特に、普段着にては、夏の浴衣、冬場や肌寒い日にも重宝するウールや木綿の着物も含まれます。

季節別の着物の種類

着物は、四季の移ろいに寄り添う衣服でもあります。

日本ならではの美意識を反映した着物の素材や柄は、季節ごとに変化を楽しめるのが魅力の一つ。

季節別の着物の種類は、「袷(あわせ)」「単衣(ひとえ)」「薄物(うすもの)」の三種類です。

ここでは、春・夏・秋・冬それぞれの季節に適した着物の種類や選び方について、ご紹介します。

春 ~柔らかな色合いと草花の柄を楽しむ~

春は卒業式や入学式といった節目の行事が多く、訪問着や付け下げ、色無地などが活躍します。

桜、藤、菖蒲などの春らしい柄を選ぶことで、季節感が演出できます。

ただし、桜であっても枝が描かれていない花びらのみの柄は通年で着られます。

気候的には袷(あわせ:裏地付きの着物)が基本ですが、4月後半からは単衣(ひとえ)も視野に入ります。

夏 ~涼を感じさせる素材と透け感~

夏は「薄物(うすもの)」と呼ばれる通気性の良い着物が主流です。

代表的な素材には絽(ろ)、紗(しゃ)、麻などがあり、見た目にも涼しげな印象を与えます。

特に7~8月は浴衣の季節。

夏祭りや花火大会では、カジュアルながらも華やかな浴衣が人気です。

また、格式のある場では絽の訪問着や付け下げが選ばれ、見た目の涼やかさに加えて着心地の軽やかさもポイントです。

秋 ~深みのある色調と実りの柄~

秋は落ち着いたトーンの着物が映える季節です。

紅葉、すすき、葡萄など、秋の風物詩をモチーフにした柄がよく用いられます。

ただし、紅葉と桜がともに描かれた桜楓や、すすき、葡萄などの秋草がほかの季節の花と一緒に描かれている着物は通年着られます。

素材としては、春と同様に袷(あわせ)が主流となります。

お出かけや行楽、七五三の付き添いなどでは、訪問着や小紋、紬などを選ぶと季節感と場の雰囲気を両立できます。

冬 ~重厚感と華やかさを意識して~

冬は防寒のためにも裏地付きの袷(あわせ)が基本で、羽織やショールを組み合わせて暖かく過ごします。

色合いは落ち着いたものが多くなりますが、年末年始や成人式など晴れやかな場面では、振袖や色留袖など格式ある着物が活躍します。

また、雪輪文様や椿、南天、梅など冬らしい柄を選ぶと、着物の美しさが一層、際立ちます。

まとめ

フォーマルな場面での第一礼装から、気軽なお出かけに適したカジュアル着物まで、着物には多彩な種類があり、それぞれにふさわしい場と時があります。

なかでも重要なのは、TPO(時・場所・場合)に合わせて着物の「格」を意識すること。

そして、季節に合った素材や柄を選ぶことで、日本の四季の美しさを纏い、より豊かな装いを楽しむことができます。

「自分には敷居が高いかも…」と感じていた方も、最近ではレンタルサービスが充実しており、気軽に着物を試すことができる環境が整っています。

少しの知識と準備があれば、着物はもっと身近で楽しい存在になります。

ぜひ、次の特別な日には、あなたらしい一着を選んで、着物のある日常を体験してみてください。

なお、鈴花では、TPOや季節に合わせた着物を販売・レンタルしております。着物選びのサポートも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

ご興味をお持ちの方は、お近くの店舗へぜひお越しください。

店舗の一覧は下記のページよりご覧いただけます。

https://www.suzuhana.co.jp/shop/

ライター紹介